一、省级气象观测站介绍

省级常规气象观测站(原称“区域自动气象站”,以下简称“省级常规站”)是根据中小尺度灾害性天气监测、预警预报服务和当地经济社会发展需要,在具有代表性的某一区域加密建设的气象观测站。省级常规站以降水量、风向、风速、气温、湿度、气压等常规基本气象要素自动观测为手段,提供区域性高时空分辨率的中小尺度灾害性天气、局部环境和区域气候等观测数据,是国家级气象观测站的重要补充。

系统技术特征:

可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。采用工业级设计标准,可在 - 50℃~+50℃宽温域环境下稳定运行,支持无人值守模式。

完善的防雷击、抗干扰等保护措施。构建三级防雷系统:直击雷防护(接闪器)、电源系统防护(多级浪涌保护)、信号系统防护(隔离变送器)。通过 EMC 电磁兼容认证,抗干扰能力达 IEC 61000-4 标准。

硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,气象传感器可根据需要选配,可灵活组合使用。采用开放式硬件平台,支持 RS485/Modbus、4G/5G/WiF等多种通信协议。传感器接口标准化设计,可灵活扩展能见度、辐射、土壤参数等 20 余种观测要素。

观测站整站系统智能化管理,内置智能诊断模块,实时监测设备状态及数据质量。支持远程参数配置、固件升级和故障复位,实现全生命周期数字化管理。电源系统可根据需要选配。

太阳能 + 锂电池双冗余系统(50W 太阳能板 + 40Ah 锂电池)供电系统

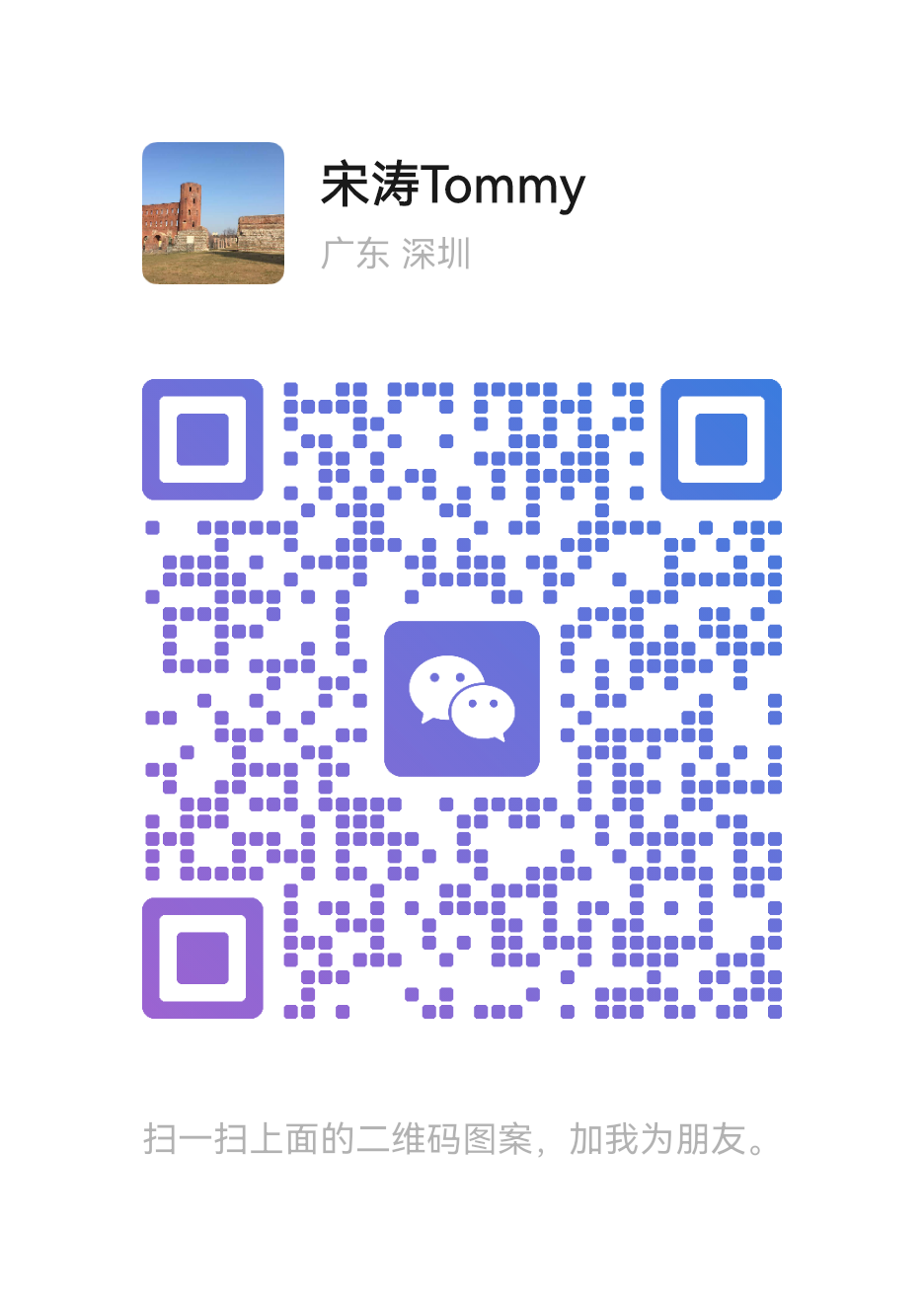

图1 省级常规站系统功能图

二、省级气象观测站工作原理

省级常规站的基本原理是传感器将对应气象要素的变化转换成电信号的相应变化,这种变化由单片机控制的数据采集器所采集,进行线性化和定标处理,实现工程量到要素量的转换,并对数据进行质量控制。经过预处理后得出各个气象要素的实时值,然后由通信模块传输到中心站的微机上。

气象传感器采用标准化接口,将温湿度、风速风向、气压等模拟信号转换为电信号。例如翻斗式雨量计通过机械翻转次数量化降水量,铂电阻温度传感器利用电阻值变化反映温度变化,电容式湿度传感器通过介电常数变化测量相对湿度。超声风传感器基于超声波时差法原理同时测量风速和风向。硅电容式气压传感器是一款高精度气压传感器,敏感元件采用硅电容绝对压力传感器,具有良好的长期稳定性。

嵌入式微处理器控制的数据采集单元对原始信号进行数据处理,采用瑞芯微RK3568,4核2.0GHz 64位处理器作为核心,标配运行内存为DDR2GB,硬盘容量标配16GB EMMC NAND芯片,可扩展至最大128GB。内置看门狗,内置RTC校时。遵循《QX/T 524-2022 自动气象站通信协议》,数据封装采用 JSON 格式,传输速率支持 1~60 分钟可调。凭借其丰富多样的数据接口及多种内置的数据传输方式(4G/5G、 WiFi&Bluetooth*、 USB、Can、Debug),可快速的构建地面气象观测系统。可自定义和可远程的数据处理程序,它几乎适用于世界上所有品牌的传感器。基于配套的云平台可根据用户的需求快速实现自定义数据处理、数据交互、设备远程诊断、配置、升级等功能。这款设备将极大程度的方便用户根据自己的需求设置和编辑各种程序,非常容易操作,无需任何编程基础或二次开发费用。同时,它将提升设备的维护和管理效率大大降低后期维护的成本。

360一体化监测平台采用先进的传感技术和云架构模式,实现温湿度、大气压力、风速风向、雨雪雨量、PM2.5/PM10空气质量等气象、环境数据采集,通过有线或无线GPRS的方式接入云端,实现气象、环境数据的自动存储和在线分析监测。用户通过P C端或移动端登录系统,可获取环境区域内气象、环境等数据信息云服务。

三、省级气象观测站硬件构成

省级常规站主要由采集器、传感器、系统电源、在线监测管理系统及外围设备等组成。

图2省级常规站硬件构成图

1.采集箱①

机箱材料抗腐蚀,防红外线辐射,防化学物质和大气的侵蚀。其表面用金属防辐射喷涂成白色防止太阳辐射和沉降物质(冰,树枝)。机壳密闭防尘防水。机壳门向右开成190度角,密封采用锻压聚氨酯泡沫垫圈而成。同时,BOX机壳底盘安装了了压力补偿元件,用来补偿由温差造成的压差变化。这种薄膜元件连同质地精良的塑材有效地防止机壳内水汽的凝结。

所有传感器,电源及通讯设备均通过机内密闭的接口连接到设备上。每个接头都用标签标识。

采集箱内含:数据采集器,电源适配器,电池充电模块,信号防雷模块,交流电源防雷模块集线器等模块单元。

数据采集器是省级常规站的核心,其主要功能是数据采样、数据处理、数据存储及数据传输。数据存储器至少能存储30天的每分钟气压、气温、相对湿度、1分钟平均风向和风速、降水量。

图3笛远数据采集器DYC-700

图3笛远数据采集器DYC-700

2.传感器

被测气象要素的变化并按一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换器组成。

省级常规站常用的传感器有:

风向②——单翼风向传感器

风速②——风杯风速传感器

风向风速一体化③——智能超声风传感器

气压④——智能气压测量仪

气温⑤——铂电阻温度传感器

湿度⑤——薄膜电容湿度传感器

雨量⑥——翻斗式雨量传感器

能见度⑦——能见度传感器

3.省级常规站测量参数

省级常规站测量的参数如下:

要素 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |

气 温 | -50~+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |

风 向 | 0~360° | 3° | 5° |

风 速 | 0~75 m/s | 0.1m/s | ±(0.5+0.03V) m/s |

降水量 | 0~999.9 mm | 0.1 mm | <10mm:0.4mm |

≥10mm:4% | |||

相对湿度 | 0~100% | 1% | ±4% (<80%时) |

±8% (≥80%时) | |||

气 压 | 550~1100hpa | 0.1hpa | ±0.3 hpa |

四、省级气象观测站软件系统构成

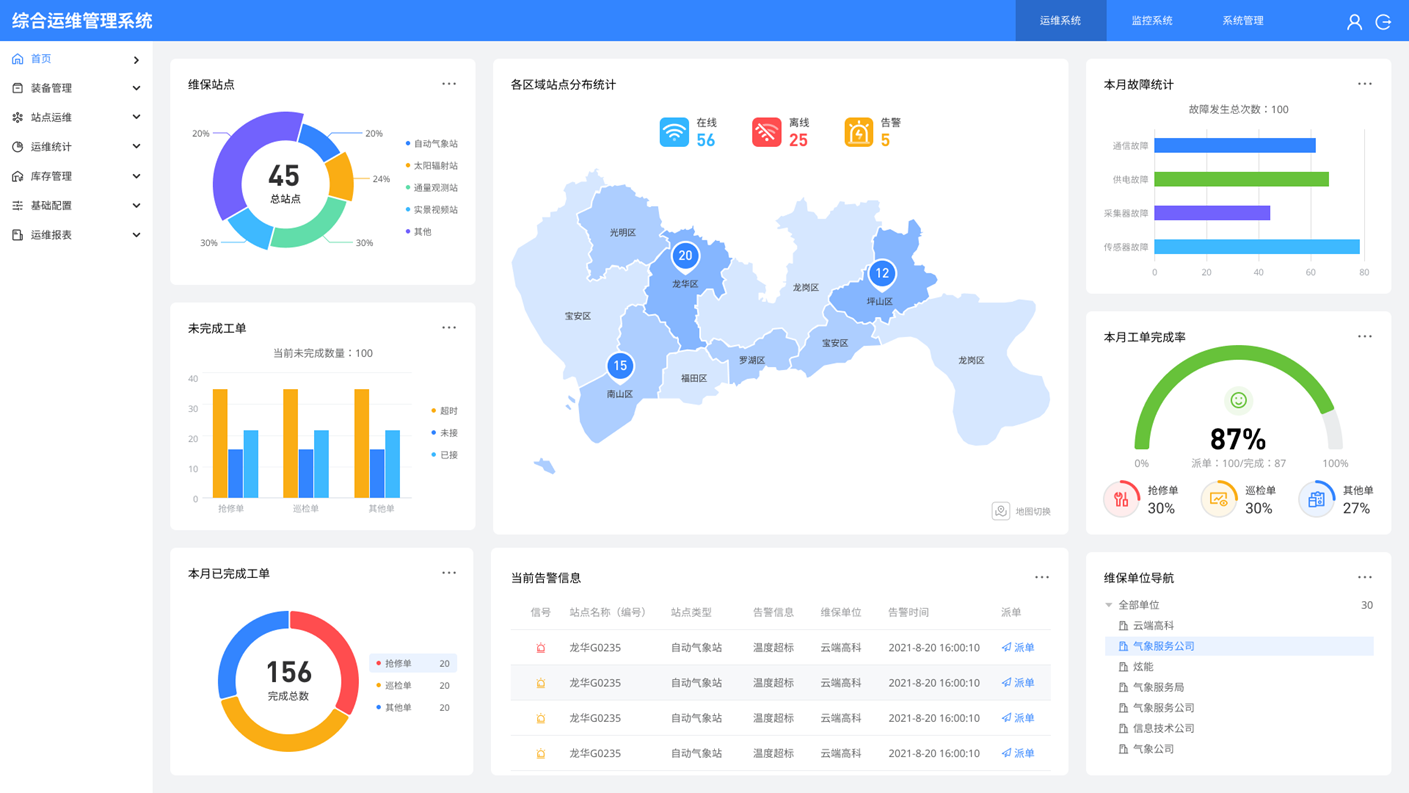

1. 平台概述

本平台以气象监测为核心,融合环境要素感知能力,构建全要素数据采集、智能分析、协同预警的综合性监测体系。通过有线 / 无线通信网络实现多类型气象传感器(温湿度、气压、风速风向、雨量、PM2.5/PM10 等)的数据接入与云端汇聚,支持 PC 端、移动端多终端访问,为气象预警、环境治理及科学决策提供实时数据服务。

2. 核心功能模块

实时监测系统

多维度数据展示:动态呈现站点温湿度、气压、风速风向、雨量等核心气象要素实时值

智能预警管理:支持阈值报警、变化率报警等多模式预警,提供短信 / 邮件 / APP 三级推送

数据视频联动:集成现场监控摄像头,实现异常数据与视频画面的智能关联

数据分析模块

时空数据分析:提供小时 / 日 / 月等多时间尺度数据统计图表

污染扩散评估:内置气象 - 污染耦合分析模型,支持 AQI 趋势预测

数据质量监控:自动生成数据有效性报告,支持异常数据溯源

设备管理系统

全生命周期管理:设备状态实时监控、故障诊断、备件库存管理

远程运维支持:远程参数配置、固件升级、批量设备操作

智能巡检规划:基于设备状态的主动维护策略建议

移动应用系统

业务移动化:支持移动端实时数据查看、预警确认与应急响应

设备管控:远程启停设备、参数调整等操作

流程可视化:任务进度跟踪、工单处理状态实时更新

图4省级气象观测站软件系统

五、省级常规站建设基本要求

1.选址要具备地域代表性,能代表观测点周围一定范围内的平均气象状况,确保观测数据满足代表性、准确性要求,并应保持站址稳定不变。

2.观测站点周围应空旷平坦,避免建在山凹、陡壁等影响数据地域代表性或对观测数据准确性有干扰的地方。

3.观测仪器10m范围内无影响源(如空调主机、移动通信基站),且顶部无遮挡、通风、不受遮阴;20m范围内无高于观测平台1m及以上的遮挡障碍物(如:构筑物、围墙、树等);50m范围内无高于风杆顶部仪器的遮挡障碍物;100m范围内无任何大型建筑物、山体为优。

4.地面站场地大小一般不低于3m×3m,楼宇站一般不低于2m×2m。

5.提供市电接入,省级常规站设备总功率≤20W,供电方式采用市电互补太阳能供电。

6.气象观测站一般要求在地面安装(10~12m风杆),对于在大城市由于探测环境受制约,无法地面安装的,可选择在符合以上选址要求的楼顶安装(3m~6m风杆)。

六、结语:

省级气象站建设通过全流程专业服务包含:策划阶段构建科学监测网络,优化区域观测布局提升中小尺度灾害预警能力;建站选址遵循严格环境标准,确保数据代表性与长期稳定性;气象产品采用模块化设计,支持温湿度、风速风向等基础要素及能见度、辐射等扩展参数的高精度监测;软件系统实现全要素数据实时采集、智能分析与多终端可视化,支撑气象预警、污染预测等业务决策;运维保障体系通过远程诊断、自动报警和智能巡检,实现设备全生命周期高效管理,保障系统稳定运行,最终形成 "监测 - 分析 - 预警 - 服务" 的闭环能力,为防灾减灾、气候研究及区域可持续发展提供可靠支撑。